Blog

Hormone im Gleichklang – wie Sexualhormone, Stress und Schilddrüse unser Wohlbefinden steuern

Hormone im Gleichgewicht sind entscheidend für Energie, Schlaf, Libido und Stressresistenz. In diesem Blogartikel erfährst Du, wie Sexualhormone, Cortisol und Schilddrüse zusammenwirken – und was Du für Deine Hormonbalance tun kannst.

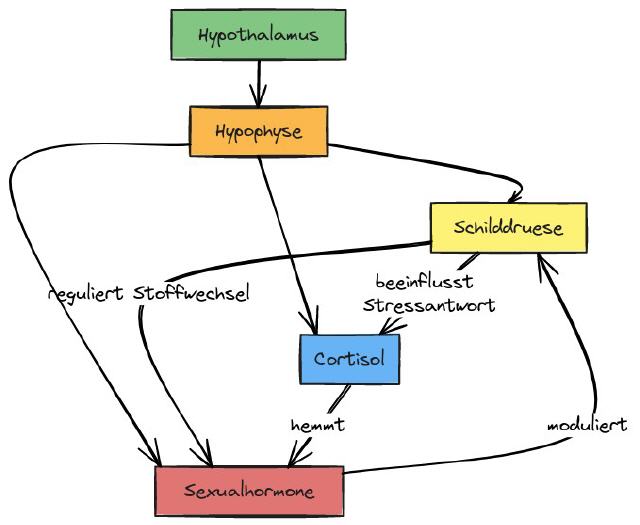

Warum Hormone wie ein Orchester funktionieren

Hormone steuern fast jeden Prozess in unserem Körper – von Energie und Stoffwechsel über Schlaf und Stimmung bis hin zu Fruchtbarkeit und Libido. Dabei wirken Sexualhormone (Testosteron, Östrogen, Progesteron), Stresshormone (Cortisol, DHEA) und die Schilddrüsenhormone (T3, T4) nicht isoliert, sondern wie ein fein abgestimmtes Orchester.

Gerät ein Instrument aus dem Takt, spüren wir das sofort: Müdigkeit, Gewichtszunahme, Haarausfall, Stimmungsschwankungen oder Libidoverlust können erste Hinweise sein.

Die wichtigsten Hormone im Überblick

Progesteron – mehr als ein „Frauenhormon“

Progesteron ist nicht nur für den Zyklus wichtig, sondern auch Vorstufe für Testosteron und Cortisol. Es wirkt:

- entzündungshemmend und schützt die Gefäße,

- neuroprotektiv (Schutz für das Gehirn),

- schlaffördernd durch seine Wirkung auf GABA-Rezeptoren,

- stabilisierend für die Knochendichte.

Testosteron – Energie und Kraft

Bei Männern wie Frauen ist Testosteron wichtig für:

- Muskelkraft und Knochenstabilität,

- Libido und Fruchtbarkeit,

- Stimmung, Motivation und Energie.

Sinkende Spiegel (z. B. durch Stress oder Alter) können zu Erschöpfung, Antriebslosigkeit und Muskelabbau führen.

Cortisol – das Stresshormon

Cortisol ist lebenswichtig, doch chronisch erhöhte Spiegel hemmen die Produktion von Testosteron und Progesteron.

DHEA wird in der Nebenniere gebildet und ist Vorstufe für Testosteron und Östrogene. Das Verhältnis Cortisol/DHEA gilt als wichtiger Marker für Stressbelastung und Resilienz.

DHEA – Marker für Stressresilienz

DHEA (Dehydroepiandrosteron) wird in der Nebennierenrinde gebildet und zusammen mit Cortisol bei Stress ausgeschüttet. Während Cortisol vor allem abbauend (katabol) wirkt, hat DHEA eine eher aufbauende (anabole) und schützende Funktion. Es wirkt entzündungshemmend, unterstützt das Immunsystem und puffert die negativen Effekte von Cortisol ab.

Akuter Stress oder Infektionen: In solchen Phasen steigt DHEA oft an. Das zeigt, dass der Körper versucht, ein Gleichgewicht herzustellen und die Stressreaktion abzufedern.

Chronischer Stress oder Überlastung: Wenn Stress zu lange anhält, kippt das System. Die Nebenniere produziert zwar weiterhin Cortisol, aber die DHEA-Spiegel sinken. Ein dauerhaft niedriges DHEA oder ein ungünstiges Cortisol/DHEA-Verhältnis ist ein Hinweis auf verminderte Stressresilienz und wird mit erhöhter Infektanfälligkeit, Schlafstörungen, Stimmungstiefs und nachlassender Knochendichte in Verbindung gebracht.

Deshalb gilt DHEA in der funktionellen Medizin als wichtiger Marker für die Anpassungsfähigkeit des Körpers an Stress.

Schilddrüsenhormone – der Stoffwechsel-Taktgeber

T3 und T4 steuern Energieumsatz und beeinflussen, wie gut Zellen auf andere Hormone reagieren. Ein Ungleichgewicht (z. B. Unterfunktion) kann Libidoverlust, Zyklusstörungen, Gewichtszunahme oder depressive Verstimmung begünstigen.

Schilddrüse – mehr als nur TSH

In der klassischen Diagnostik wird häufig nur der TSH-Wert (Thyreoidea-stimulierendes Hormon) bestimmt. Dieser gibt zwar Hinweise darauf, ob die Schilddrüse „angesteuert“ wird, sagt aber wenig darüber aus, wie aktiv die Schilddrüse tatsächlich arbeitet und ob die Hormone in den Zielzellen ankommen.

Für eine fundierte Beurteilung sind deshalb weitere Werte entscheidend:

- fT3 (freies Trijodthyronin) – die biologisch aktive Form des Schilddrüsenhormons, wichtig für Energie, Stimmung und Stoffwechsel.

- fT4 (freies Thyroxin) – die Vorstufe von T3, die in der Leber und in anderen Geweben umgewandelt wird.

- T3 gesamt / T4 gesamt – ergänzend sinnvoll, um die Hormonverfügbarkeit im Blut einzuschätzen.

Antikörper (z. B. TPO-AK, Tg-AK, TRAK) sind wichtig, um autoimmune Ursachen wie Hashimoto-Thyreoiditis oder Morbus Basedow zu erkennen, die oft übersehen werden.

Nur wenn man diese Werte gemeinsam betrachtet, lässt sich erkennen, ob eine Unter- oder Überfunktion, eine Umwandlungsstörung (fT4 → fT3) oder eine Autoimmunerkrankung vorliegt.

Besonders bei Symptomen wie Erschöpfung, Gewichtszunahme, Haarausfall, Zyklusstörungen oder Stimmungsschwankungen lohnt sich also ein genauerer Blick über das TSH hinaus.

Fallbeispiel 1: Frau in den Wechseljahren

Eine 52-jährige Frau mit Hitzewallungen, Schlafproblemen und nachlassender Konzentrationsfähigkeit. Zusätzlich berichtete sie über Stimmungsschwankungen und Gewichtszunahme, besonders am Bauch.

Die Diagnostik zeigt:

- sinkendes Progesteron und Estradiol,

- leicht erhöhtes Cortisol,

- Schilddrüsenwerte im unteren Normbereich.

Eine Kombination aus pflanzlicher Unterstützung, gezielter Mikronährstoffgabe (Selen, Zink, Vitamin D), transdermalen Hormoncremes in D4 und Stressmanagement kann dazu beitragen, dass das Wohlbefinden deutlich gesteigert wird.

Fallbeispiel 2: Frau mit Stressproblematik

Eine 35-jährige Frau mit ständiger Erschöpfung, Zyklusunregelmäßigkeiten und starker innerer Unruhe. Ihr Alltag ist geprägt von Jobstress und wenig Regeneration.

Die Laborwerte zeigen:

- hohes Cortisol über den ganzen Tag,

- niedrige DHEA-Spiegel,

- beginnende Progesteron-Schwäche in der zweiten Zyklushälfte.

Das Cortisol/DHEA-Verhältnis bestätigt: chronischer Stress blockierte die Balance der Sexualhormone.

Eine Anpassung des Lebensstils (Stressreduktion, Klopfübungen, Schlafhygiene) und gezielte Supplementierung (Magnesium, B-Vitamine, adaptogene Pflanzen wie Ashwaganda) können dazu beitragen, dass sie ihren Alltag wieder deutlich besser managen kann.

Was Stress mit unseren Hormonen macht

Stress wirkt wie ein „Prioritätenschalter“: Der Körper produziert mehr Cortisol, gleichzeitig sinken Progesteron und Testosteron. Folgen:

- Schlafprobleme,

- Libidoverlust,

- Gewichtszunahme (v. a. Bauchfett),

- Stimmungstiefs und verringerte Resilienz.

Dauerstress ist daher einer der größten Risikofaktoren für hormonelle Dysbalancen.

Mikronährstoffe – die unverzichtbaren Helfer

Zink, Selen, Eisen und Magnesium sind essenziell für die Hormonproduktion. Ein Defizit kann das fein abgestimmte System ins Wanken bringen. Deshalb lohnt sich eine Mikronährstoffdiagnostik im Vollblut – besonders bei Erschöpfung, Zyklusstörungen oder unerfülltem Kinderwunsch.

Die Leber – zentrales Organ für unseren Hormonhaushalt

Unsere Leber ist nicht nur das Entgiftungsorgan Nr. 1, sondern auch ein entscheidender Faktor für den Hormonstoffwechsel. Sie ist verantwortlich für:

- die Umwandlung von Schilddrüsenhormonen (fT4 → aktives fT3),

- den Abbau überschüssiger Sexualhormone wie Östrogen oder Testosteron,

- die Verstoffwechselung von Stresshormonen wie Cortisol.

Ist die Leber überlastet – durch Medikamente, Alkohol, Umweltgifte, einseitige Ernährung oder chronische Entzündungen – kann das zu einem hormonellen Ungleichgewicht beitragen. Überschüssige Hormone zirkulieren länger im Blut, während aktive Formen (z. B. fT3) möglicherweise nicht ausreichend gebildet werden.

Bitterstoffe als natürliche Unterstützung

Bitterstoffe (z. B. aus Artischocke, Löwenzahn, Mariendistel, Enzian) regen die Leber- und Gallentätigkeit an. Sie unterstützen die Verdauung von Fetten, entlasten die Leber und fördern die Ausscheidung von Stoffwechselprodukten. Indem sie den Leberstoffwechsel ankurbeln, können Bitterstoffe also auch indirekt zu einer gesunden Hormonbalance beitragen.

Der Darm – unterschätzter Regulator für Hormone

Unser Darm ist weit mehr als ein Verdauungsorgan. Er ist eng mit dem Hormonsystem verknüpft und beeinflusst über verschiedene Mechanismen unser hormonelles Gleichgewicht:

- Östrogenstoffwechsel: Im Darm sitzen spezielle Bakterien, die sogenannten Estrobolom-Bakterien. Sie produzieren Enzyme (z. B. β-Glucuronidase), die darüber entscheiden, ob Östrogene gebunden und ausgeschieden – oder wieder zurück ins Blut aufgenommen werden. Ein gestörtes Darmmikrobiom kann so zu Östrogendominanz beitragen.

- Schilddrüsenhormone: Ein Teil der Umwandlung von T4 in das aktive T3 findet im Darm statt – abhängig von einer gesunden Darmflora und ausreichenden Mikronährstoffen (z. B. Selen, Zink). Dysbiosen oder chronische Entzündungen im Darm können diesen Prozess blockieren.

- Stressachse (Darm–Gehirn-Achse): Der Darm kommuniziert über den Vagusnerv und Botenstoffe (z. B. Serotonin, das größtenteils im Darm gebildet wird) mit dem Gehirn. Chronische Darmprobleme können so Stressreaktionen verstärken und Cortisolspiegel beeinflussen.

- Entgiftung und Immunabwehr: Da der Darm rund 70 % unseres Immunsystems beherbergt, spielt er auch bei Entzündungsprozessen eine Schlüsselrolle. Entzündungen wiederum wirken direkt auf die Hormonproduktion ein.

Ein gesunder Darm bedeutet also: bessere Hormonbalance, stabilere Stressachse und optimierte Entgiftung von überschüssigen Hormonen.

Ganzheitliche Diagnostik in der funktionellen Medizin

Für ein klares Bild reicht ein einzelner Laborwert oft nicht aus. Empfehlenswert sind:

- Speicheltests für Cortisol und DHEA, Testosteron, Progesteron, Estradiol

- Blutwerte für TSH, fT3, fT4, Antikörper, Leberstoffwechsel

- Mikronährstoffprofil aus dem Vollblut

- Stuhldiagnostik, da ein gestörtes Mikrobiom die Hormone-Balance beeinflussen kann

Hormone im Gleichgewicht = mehr Lebensqualität

Sexualhormone, Stresshormone und Schilddrüse wirken wie Zahnräder. Sobald eines blockiert, leidet das ganze System. Mit funktioneller Diagnostik, einer nährstoffreichen Ernährung, Stressmanagement und – wo nötig – gezielter Hormontherapie lässt sich die Balance oft wiederherstellen.

Wenn Du häufig erschöpft bist, Schlafprobleme oder Zyklusbeschwerden hast, lohnt sich ein genauer Blick auf Dein Hormonsystem.

Kontaktiere mich gerne für ein erstes Gespräch.